3º ANO - Uma Breve História da Cidadania no Brasil

20 de setembro de 2010 — Grupo Papeando

Da colonização aos dias atuais, muitos foram os avanços na luta pela cidadania da sociedade brasileira. No entanto, diante de tantas transformações econômicas e sociais, o tema merece um estudo mais aprofundado.

*Por Luiz Etevaldo da Silva

Cidadania e Educação

Costumamos dizer que a História do Brasil começou em 1500, com a chegada dos portugueses – o que também deu início ao processo de dominação próprio do novo sistema socioeconômico que se configurava no século XVI. Nele, a cidadania, como a entendemos hoje, não estava na agenda social e política. Assim, uma minoria de pessoas estava inserida no círculo dela e a maioria, excluída. Na obra Cidadania no Brasil: um longo caminho, o autor José Murilo de Carvalho faz uma profunda análise da história da cidadania em nosso país e nos ajuda a entender melhor este processo.

A sociedade colonial se estruturou com a unidade produtiva do latifúndio e com a mão-de-obra escrava (indígena e africana). A partir destes dois fenômenos sociológicos é possível começar a caracterizar a negação da cidadania naquela época. Os nativos (índios) e africanos ficaram fora de todas as dimensões da cidadania: perderam a liberdade, tiveram as culturas subjugadas, foram excluídos do novo modelo econômico, tiveram de trabalhar forçados para contribuir na acumulação do capital, não estudavam, eram vítimas de violências física e moral – não sendo considerados seres humanos com direitos. O preconceito marcou a história do Brasil desde o início. Em três séculos de colonização (1500-1822), os portugueses tinham construído um enorme país dotado de unidade territorial, lingüística, cultural e religiosa. Mas tinham também deixado uma população analfabeta, uma sociedade escravocrata, uma economia monocultora e latifundiária, um Estado absolutista. “À época da independência, não havia cidadãos brasileiros, nem pátria”, escreveu Carvalho.

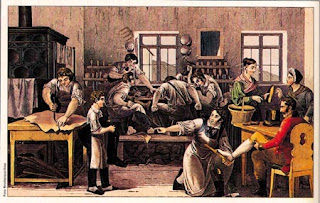

Numa sociedade que exclui a maior parte da população das condições dignas de vida, a cidadania torna-se privilégio de uma elite. Escravos africanos, indígenas livres, abandonados e expulsos de suas terras, tornaram-se vítimas dos preconceitos e discriminação e formaram um imenso grupo de excluídos sociais, políticos e culturais. Nas cidades, eles exerciam várias tarefas dentro de casas e na rua. Nas casas, as escravas faziam o serviço doméstico, amamentavam os filhos das sinhás, satisfaziam os desejos dos senhores. Os filhos dos escravos faziam pequenos trabalhos e serviam de montaria nos brinquedos dos sinhozinhos. Na rua, trabalhavam para os senhores ou eram por eles alugados. “Em muitos casos, eram a única fonte de renda de viúvas. Trabalhavam de carregadores, vendedores, artesãos, barbeiros, prostitutas. Alguns eram obrigados a mendigar”, descreve o autor.

Assim, não é difícil perceber o nível de relações socais e políticas na época colonial e até após a independência. Os escravos pertenciam à espécie humana, mas lhes era negada a humanização. Já a escravização de índios foi praticada no início do período colonial, mas foi proibida pelas leis e teve a oposição decidida dos jesuítas. Os índios brasileiros foram rapidamente dizimados. Calcula-se que, na época da descoberta, havia 4 milhões de índios no Brasil. Em 1823, restava menos de 1 milhão.

NO ENTANTO, não eram apenas africanos e índios que formavam o contingente de excluídos. Fazia parte, também, a população branca pobre, com situação semelhante de exploração. Essa população branca pobre formava a estrutura escravista que mantinha o sistema de exploração organizado, ao mesmo tempo em que eram extremamente explorados pela elite dominante. Mesmo entre os senhores, muitos não eram considerados cidadãos plenos. “Eram, sem dúvida, livres, votavam e eram votados nas eleições municipais. Eram os “homens bons” do período colonial. Faltava-lhes, no entanto, o próprio sentido da cidadania, a noção de igualdade de todos perante a lei”, descreve Carvalho. A época da independência, portanto, teve um ambiente pouco favorável à cidadania, entendida nas dimensões civis, políticas e sociais.

Quando o Brasil tornou-se país em 1822, a estrutura e os processos sociais, políticos e econômicos não mudaram. A mesma elite se manteve no comando dos destinos do Novo País, com a mesma lógica de exploração e exclusão. Tanto que a primeira Constituição brasileira (1824) restringia os direitos políticos ao definir quem podia ou não votar. O voto censitário excluía a maioria do direito ao voto e do direito de ser votado, pois exigia a comprovação de renda mínima e excluía as mulheres e analfabetos. A participação política da população durante o período imperial e republicano, portanto, foi insignificante.

Apenas na Constituição de 1881 foi eliminada a exigência de comprovação de renda para votar e ser votado. Mas continuaram excluídos os analfabetos, escravos e mulheres. Porém, não havia justiça eleitoral e ética, sendo assim, aconteciam todas as formas de fraudes e manipulações nas eleições.

O coronelismo, entendido como um sistema político da primeira república que consistia num compromisso entre coronéis, chefes políticos da área rural e o poder público, impedia a ampliação dos direitos políticos e civis. Os direitos sociais nunca tiveram na agenda desta época e a maior parte da população continuava iletrada e analfabeta politicamente.

Outro grande obstáculo à cidadania brasileira foi a manutenção da unidade produtiva alicerçada na grande propriedade (latifúndio). A Lei de Terras (1850), por exemplo, impedia o acesso à terra que não fosse por meio de compra. Assim, preparavam o contexto para a libertação dos escravos, não permitindo que os mesmos ocupassem terras e se tornassem proprietários, como era comum antes.

Desta forma, a abolição dos escravos jogou um contingente humano imenso na completa exclusão social e econômica. Sem terra, sem empregos e analfabeta, a maioria ficou na indigência, indo para as periferias urbanas que, mais tarde, tornaram-se-iam as grandes favelas urbanas formadas por seus descendentes.

O ano de 1930 foi um divisor de águas na história do País, com a aceleração das mudanças sociais e políticas que permitiram à dimensão social da cidadania dar sinais de gestação. A criação de uma legislação trabalhista e previdenciária transformou as relações entre capital e trabalho, e a legislação social começou a dar uma nova configuração à história dos trabalhadores brasileiros. Desta maneira, o estabelecimento de normas diminuiu consideravelmente a exploração dos trabalhadores urbanos e assalariados.

NO PONTO DE VISTA político, porém, a situação continuou agitada, com uma série de fatores que estimularam os primeiros ensaios de participação política da sociedade – revolução (1930 1934), fase constitucional (1934-1937) e ditadura civil (1937-1945). Os movimentos políticos e sociais mostraram, finalmente, sinais de organização, dando surgimento aos sindicatos e vários partidos políticos. Nesta época que é criada a Justiça Eleitoral. O voto passa a ser secreto e juízes profissionais tratam da legislação eleitoral, fiscalizando, alistando, apurando votos e reconhecendo os eleitos. A cidadania política dá nova performance ao contexto sociopolítico e a cidadania brasileira começa a dar sinais de amadurecimento.

Porém, em 1937, a decretação do Estado Novo (ditadura) coloca fim à relativa liberdade política conquistada até então. Surge o populismo como forma de organização política dominante que, com base no apoio das camadas sociais menos favorecidas, fundamenta-se ideologicamente na defesa de interesses e reivindicações populares. No populismo, o governante atende parte das necessidades populares, sem incentivar a sua participação política. Uma forma de controle ideológico, geralmente sutil e inteligente, que mantém as estruturas e os processos do sistema socioeconômico (capitalismo) excludente e concentrador. “Ele não visa às transformações sociais, sustenta-se, inclusive, pelo uso político da pobreza, miséria e do analfabetismo”, explica Moacyr Flores, em seu livro Dicionário de História do Brasil.

O populismo explora os padrões de heranças culturais como a submissão da população rural, principalmente no Nordeste e nas áreas de colonização da região Sul, o misticismo fruto da ignorância e o conformismo gerado pela miséria, concedendo apenas o que quer, sem promover a população, pois a maioria dos brasileiros não tem consciência de sua cidadania.

O populismo varguista controlava os sindicatos, impedindo manifestações reivindicatórias. Por ele, ficou estabelecida unicidade sindical, e o controle do Estado sobre os sindicatos tornou-se mais rígido, a partir de 1943. Ao mesmo tempo, criou-se a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para agradar aos trabalhadores, manter o controle das massas e defender os interesses burgueses.

No ponto de vista da cidadania, o período getulista dificultava liberdade de expressão, de associação, de consciência e crença, não respeitava a integridade física e moral da população.

APÓS A DITADURA de Vargas veio uma experiência democrática, a primeira da História do Brasil. Voltaram a acontecer eleições e foi elaborada uma nova constituição. A Constituição de 1946 manteve, até 1964, as conquistas sociais do período anterior e garantiu os tradicionais direitos civis e políticos, permitindo, inclusive, a liberdade de imprensa e a organização política.

No entanto, a liberdade política era relativa, na medida em que determinados partidos eram proibidos, por exemplo o Partido Comunista, por causa do contexto da Guerra Fria. Outra restrição à liberdade referia-se ao direito de greve, que era proibida pela Justiça do Trabalho.

A União Nacional dos Estudantes (UNE) também adquiriu grande dinamismo e influência, o que possibilitava um aprendizado importante para a conscientização política. Segmentos da Igreja Católica investiram no movimento estudantil, operário e camponês. Aos poucos, desenvolviase a democracia e a luta pela cidadania, embora de forma incipiente devido à inexperiência histórica. “A mobilização política se fazia em torno do que se chamavam reformas de base, termo geral para indicar reformas da estrutura agrária, fiscal, bancária e educacional” escreveu Carvalho. Vários comícios aconteceram com vista ao aumento da participação política e ampliação das cidadanias nesta época (1961-1964).

Em 1964, a democracia e a cidadania sofreram um golpe cruel com a tomada do Estado pelos militares, que instalaram governos ditatoriais e autoritários por 21 anos, com o apoio de setores da sociedade civil. “A ditadura representa uma ruptura no processo democrático, formando um Estado despótico e autoritário. A ditadura se caracteriza por interferir ou suprimir os Poderes Legislativo e Judiciário; pela supressão arbitrária dos direitos dos cidadãos, atingindo a liberdade individual e pela supressão da Constituição”, explicou Flores.

Os direitos políticos e civis tiveram um retrocesso no processo de expansão e efetivação na forma de atuação da população. No entanto, os direitos sociais, de certa forma, continuaram vigentes, embora o primeiro governo militar, para atender às exigências dos empresários, tenha acabado com a estabilidade no emprego. Para compensar, foi criado, em 1966, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que funcionava como um seguro-desemprego. O fundo era pago pelos empresários e retirado pelos trabalhadores em caso de demissão. Criou-se, também, um Banco Nacional de Habitação (BNH), cuja finalidade era facilitar a compra de casa própria pelos trabalhadores de menor renda. Como coroamento das políticas sociais, foi criado, em 1974, o Ministério da Previdência e Assistência Social. Ainda nessa época, foram criados o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), o Fundo de Assistência Rural (Funrural), entre outros direitos sociais. Todos eles contribuíram para a ampliação da cidadania dos trabalhadores.

No entanto, os direitos políticos foram cerceados pela ditadura militar. Não era permitido aos trabalhadores se organizarem livremente. Não era permitido eleger ocupantes de cargos executivos. Organizações políticas e sociais que lutavam por melhores condições de vida foram reprimidas. Os pensamentos de esquerda foram censurados. Qualquer participação política era proibida pelo aparato governamental (militares e civis) por meio, principalmente, dos Atos Institucionais (AIs).

OS DIREITOS civis também foram limitados, com o impedimento, muitas vezes, do direito de ir e vir, e a proibição da liberdade de expressão. Não havia garantia de integridade física e moral – nem liberdade de dizer e defender uma sociedade que favorecesse a cidadania ampla.

Os avanços nos direitos sociais e a retomada dos direitos políticos não resultaram, no entanto, em avanços dos direitos civis. Pelo contrário, foram eles os que mais sofreram durante os governos militares. O habeas corpus foi suspenso para crimes políticos, deixando os cidadãos indefesos nas mãos dos agentes de segurança. A privacidade do lar e o segredo da correspondência eram violados impunemente.

PRISÕES FORAM FEITAS sem mandado judicial, os presos eram mantidos isolados e incomunicáveis, sem direito a defesa. Pior ainda: eram submetidos a torturas sistematicamente por métodos bárbaros que não raro levavam à morte da vítima. A liberdade de pensamento era cerceada pela censura prévia à mídia e às manifestações artísticas e, nas universidades, pela aposentadoria e cassação de professores e pela proibição de atividades estudantis.

Enquanto isso, o modelo de desenvolvimento econômico concentrador e excludente impedia a cidadania a um grande contingente de brasileiros. O crescimento econômico do “milagre brasileiro” não aconteceu com uma política de distribuição de renda. Durante a ditadura, intensificou-se a corrupção por causa da censura e controle da oposição. Toda crítica era considerada como atentado ao governo. A camada da população que mais necessitava das políticas públicas e mecanismos de distribuição de renda foi a mais prejudicada com isso.

Com o fim da ditadura, em 1985, veio a democracia. Mas a cidadania não acompanhou as mudanças políticas e civis. Com a democracia veio a crise econômica, imensas dívidas externa e interna, além da falta de dinheiro para as políticas públicas. A concentração de renda e riqueza continua progressiva e, até hoje, a cidadania ampliada é um desafio: uma luta que está sempre na agenda dos agentes sociais das camadas populares mais conscientes. Uma empreitada árdua, mas necessária. Somente com a participação política será possível conquistas, principalmente, na dimensão social.

A desigualdade social, o desemprego, o analfabetismo e o abandono das crianças e adolescentes continuam constituindo o lastro das mazelas do Brasil contemporâneo. “A escandalosa desigualdade que concentra nas mãos de poucos a riqueza nacional, tem como conseqüências níveis dolorosos de pobreza e miséria”, diz Carvalho. A concentração de terra nas mãos dos latifundiários continua e a reforma agrária é uma necessidade política. A falta de infra-estrutura nas periferias urbanas deixa em vulnerabilidade social grande contingente de humanos. As favelas proliferam e a estigmatização vilipendia sua população. O narcotráfico criou em muitas favelas, principalmente nas do Rio de Janeiro, uma espécie de sociedade paralela, com leis próprias, sistema de assistência, relações de poder e violência, onde a lei do silêncio prepondera. Os chefes do tráfico e sua estrutura substituem, em parte, a ineficiência do Estado brasileiro.

Mas há também mudanças sociais significativas. A Constituição brasileira de 1988 trouxe importantes avanços sociais e trabalhistas – embora a onda neoliberal dos anos 1990 tenha eliminado muitos deles. Com a criação de diversos Conselhos da Criança e do Idoso, por exemplo, uma nova atuação deu-se no campo dos direitos humanos. As cotas para negros e índios nas universidades públicas e o ProUni (Programa Universidade Para Todos, que oferece bolsas para estudantes de baixa renda que estudaram em escolas públicas de ensino básico) foram políticas importantes para a inclusão sociocultural no ensino superior dos menos privilegiados.

Além disso, a regularização das aposentadorias deu melhores condições de vida aos idosos. O apoio às economias solidárias possibilitou oportunidades de renda para muitas pessoas excluídas do mercado de trabalho tradicional. O programa de luz para os moradores do meio rural possibilitou melhorias significativas, assim como a política de igualdade racial e o apoio à agricultura familiar.

Por tudo isso, a cidadania brasileira nos últimos 20 anos merece um estudo mais aprofundado, devido à sua evolução histórica na era da globalização e da revolução da informação e conhecimento, e da nova dinâmica da luta por cidadania.

*Luiz Etevaldo da Silva é licenciado em Estudos Sociais, graduado em História e especialista em Humanidades. Tem vários artigos publicados em jornais e revistas sobre a relação entre “educação, política e cidadania”. Docente da rede de ensino básico do Estado do Rio Grande do Sul.

FONTE: Revista Sociologia

http://grupopapeando.wordpress.com/2010/09/20/uma-breve-historia-da-cidadania-no-brasil/

Comentários

Postar um comentário